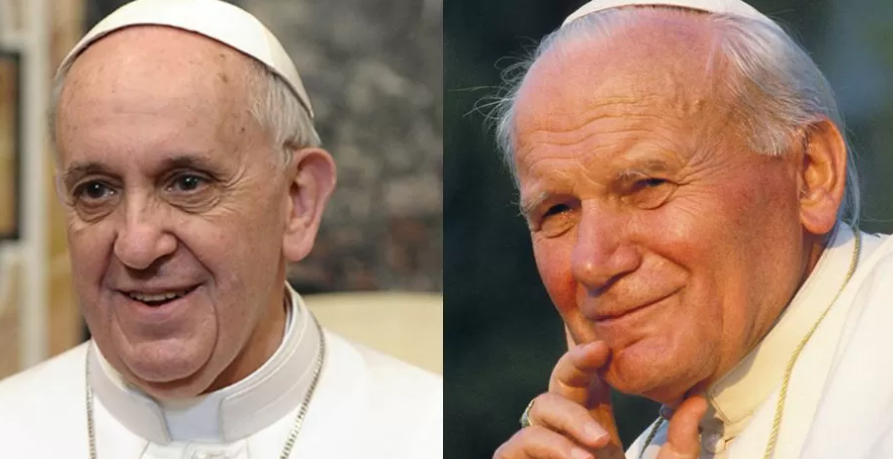

La muerte del Papa Francisco, ocurrida este lunes 21 de abril de 2025, apenas un día después del Domingo de Pascua, ha estremecido al mundo y dejado una huella profunda en el corazón de millones de personas, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino también en ámbitos sociales, políticos y culturales de todo el planeta. Su fallecimiento no solo marca el fin de un papado singular y comprometido con los más humildes, sino que también despierta una reflexión cargada de simbolismo: la sorprendente coincidencia con la muerte de Juan Pablo II en 2005, ocurrida también en el marco de la celebración pascual.

Aquella vez, el papa polaco murió el 2 de abril, durante la vigilia del Domingo de la Divina Misericordia, una festividad que él mismo instauró y que se celebra justo después del Domingo de Pascua. Francisco, dos décadas más tarde, fallece en un momento similar, apenas veinticuatro horas después de esa misma celebración central para el cristianismo, en la que se conmemora la resurrección de Cristo. Para los fieles, no se trata de una simple coincidencia, sino de una suerte de señal espiritual, una conexión profunda entre dos figuras claves del siglo XXI dentro de la Iglesia.

La última aparición pública del Papa argentino fue precisamente este domingo 20 de abril, en la misa de Pascua celebrada en la plaza de San Pedro. A pesar de su frágil estado de salud, estuvo presente en silla de ruedas, sin oxígeno asistido, y dio su bendición final Urbi et Orbi ante más de 35 mil fieles. Fue un gesto de enorme entrega, que hoy cobra un sentido casi profético.

En ese mensaje, Francisco volvió a levantar su voz en defensa de la libertad religiosa, la justicia social y la paz mundial. Sus palabras, pronunciadas con esfuerzo y determinación, resuenan ahora con especial fuerza: “No puede haber paz sin libertad de religión, de pensamiento y de expresión. Estas son las verdaderas armas de la paz. Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a los que tienen hambre.”

Con esa despedida, el pontífice nacido en Buenos Aires selló su legado con un mensaje fiel a todo lo que representó su papado: una Iglesia cercana a los pobres, comprometida con los derechos humanos y dispuesta a incomodar a los poderosos. Como con Juan Pablo II, su partida ocurre en uno de los momentos litúrgicos más significativos del calendario católico, lo que refuerza la sensación de que su vida y su muerte estuvieron profundamente ligadas a un propósito mayor.